Alle Cartoons von Peter Butschkow: Copyright Peter Butschkow. Veröffentlichung kostenpflichtig.

Alle Cartoons von Peter Butschkow: Copyright Peter Butschkow. Veröffentlichung kostenpflichtig.

„Es ist wichtiger denn je, dass eine Marke eine Identität besitzt. Der Konsument will wissen, mit wem oder womit er es zu tun hat … Und in meinem Fall sind das immer wieder Form und Material und ihr Verhältnis zueinander.“ Die Modedesignerin Jil Sander in einem Interview mit der Vogue, April 2013. Foto: Fashion Telegraph.

„Es ist wichtiger denn je, dass eine Marke eine Identität besitzt. Der Konsument will wissen, mit wem oder womit er es zu tun hat … Und in meinem Fall sind das immer wieder Form und Material und ihr Verhältnis zueinander.“ Die Modedesignerin Jil Sander in einem Interview mit der Vogue, April 2013. Foto: Fashion Telegraph.

Wenn man die spitzen Türme und das kolossale Münster aus rotem Sandstein erreicht, dann hat man es geschafft, dann hat man die unattraktiven Industrieanlagen am Rande Basels hinter sich und ist in der charmanten Altstadt angekommen. Und da gibt es wirklich viel zu sehen.

Wenn man die spitzen Türme und das kolossale Münster aus rotem Sandstein erreicht, dann hat man es geschafft, dann hat man die unattraktiven Industrieanlagen am Rande Basels hinter sich und ist in der charmanten Altstadt angekommen. Und da gibt es wirklich viel zu sehen. Moooi, der niederländische Vertrieb für ungewöhnliches Design, hat in Mailand mit Papier bezogene Holzschränke und Kronleuchter vom belgisch-holländischen Studio JOB vorgestellt. Die beiden JOB-Designer Nynke Tynagel und Job Smeets haben sich einen Namen mit phantasievollen Entwürfen gemacht, und so sind denn auch ihre neuen „Patchwork“-Möbel für Moooi mit ihren klassischen Formen und schlichten, bunten Papierbezügen ausgesprochen fröhlich!

Moooi, der niederländische Vertrieb für ungewöhnliches Design, hat in Mailand mit Papier bezogene Holzschränke und Kronleuchter vom belgisch-holländischen Studio JOB vorgestellt. Die beiden JOB-Designer Nynke Tynagel und Job Smeets haben sich einen Namen mit phantasievollen Entwürfen gemacht, und so sind denn auch ihre neuen „Patchwork“-Möbel für Moooi mit ihren klassischen Formen und schlichten, bunten Papierbezügen ausgesprochen fröhlich!

Apropos Papier: Nach dem jahrelangen Rauputz-Diktat und dem Trend zu pastellfarben getupften Wänden sind seit geraumer Zeit die Tapeten wieder da.

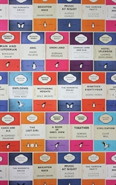

Apropos Papier: Nach dem jahrelangen Rauputz-Diktat und dem Trend zu pastellfarben getupften Wänden sind seit geraumer Zeit die Tapeten wieder da. Erst ganz zart und uni, mittlerweile aber auch in kräftigen Farben und lustigen Mustern. Für Büchermuffel etwa gibt’s die „Penguin Library“ von Osborne & Little mit unendlich vielen Buch-Covern. Couchpotatoes können ihr Gewissen mit „Teatro“ von Cole & Son beruhigen – mit dieser Tapete steht man selbst auf der Bühne. Na, und Ornithologen freuen sich bestimmt über „On a wire“ von Earth Inke: lauter Schwalben auf Hochspannungskabeln. Bildschön!

Erst ganz zart und uni, mittlerweile aber auch in kräftigen Farben und lustigen Mustern. Für Büchermuffel etwa gibt’s die „Penguin Library“ von Osborne & Little mit unendlich vielen Buch-Covern. Couchpotatoes können ihr Gewissen mit „Teatro“ von Cole & Son beruhigen – mit dieser Tapete steht man selbst auf der Bühne. Na, und Ornithologen freuen sich bestimmt über „On a wire“ von Earth Inke: lauter Schwalben auf Hochspannungskabeln. Bildschön! Auch wieder da ist Interlübke. Sechs Monate nach dem Neustart (und neun Monate nach der Insolvenz) hat der Möbelhersteller aus Rheda-Wiedenbrück jetzt einen neuen Gesamtkatalog vorgestellt. Mit „Home Story“ zeigt Interlübke ein kleineres, aber variantenreicheres Sortiment. Bei der Sanierung des Unternehmens verloren 40 von 290 Mitarbeitern ihren Arbeitsplatz, die Produktion wurde vereinfacht, die Betriebsfläche verkleinert und die Fahrzeugflotte reduziert. So, hofft Interlübke-Chef Leo Lübke, ist man für die Zukunft „gut aufgestellt“. Wir wünschen erfreuliche Geschäfte!

Auch wieder da ist Interlübke. Sechs Monate nach dem Neustart (und neun Monate nach der Insolvenz) hat der Möbelhersteller aus Rheda-Wiedenbrück jetzt einen neuen Gesamtkatalog vorgestellt. Mit „Home Story“ zeigt Interlübke ein kleineres, aber variantenreicheres Sortiment. Bei der Sanierung des Unternehmens verloren 40 von 290 Mitarbeitern ihren Arbeitsplatz, die Produktion wurde vereinfacht, die Betriebsfläche verkleinert und die Fahrzeugflotte reduziert. So, hofft Interlübke-Chef Leo Lübke, ist man für die Zukunft „gut aufgestellt“. Wir wünschen erfreuliche Geschäfte!

Erfolgreich dürfte auch folgende Idee sein: Buchstabenbilder zum selbst Zusammenstellen. Auf www.alphabetario.de gibt man das gewünschte Wort oder den Namen (z. B. „Love“ oder „Friederike“) ein, legt Stil und Materialien fest und bekommt jede Menge Fotos aus unserer Umwelt gezeigt, in denen man die Buchstaben erkennen kann, z. B. ein „L“ aus Gummistiefeln, ein „V“ aus den Ohren eines Esels. Man wählt Buchstaben, Passepartout und Rahmen aus, unten erscheint der Preis. Dann nur noch bestellen! Buchstäblich ein Vergnügen!

Erfolgreich dürfte auch folgende Idee sein: Buchstabenbilder zum selbst Zusammenstellen. Auf www.alphabetario.de gibt man das gewünschte Wort oder den Namen (z. B. „Love“ oder „Friederike“) ein, legt Stil und Materialien fest und bekommt jede Menge Fotos aus unserer Umwelt gezeigt, in denen man die Buchstaben erkennen kann, z. B. ein „L“ aus Gummistiefeln, ein „V“ aus den Ohren eines Esels. Man wählt Buchstaben, Passepartout und Rahmen aus, unten erscheint der Preis. Dann nur noch bestellen! Buchstäblich ein Vergnügen!

Fotos: Hersteller

Einkochen? Was war das noch mal? Ach ja, eine Methode, Essen haltbar zu machen, die so um 1700 schon mal von einem gewissen Denis Papin ausprobiert, dann aber erst 1810 von dem Koch Nicolas Appert durchgesetzt wurde. Den typischen Gummiring erfand 1880 der Chemiker Rudolf Rempel, aber Erfolg damit hatte erst sein Kunde Johann Carl Weck – weshalb wir das Einkochen mittlerweile auch Einwecken nennen.

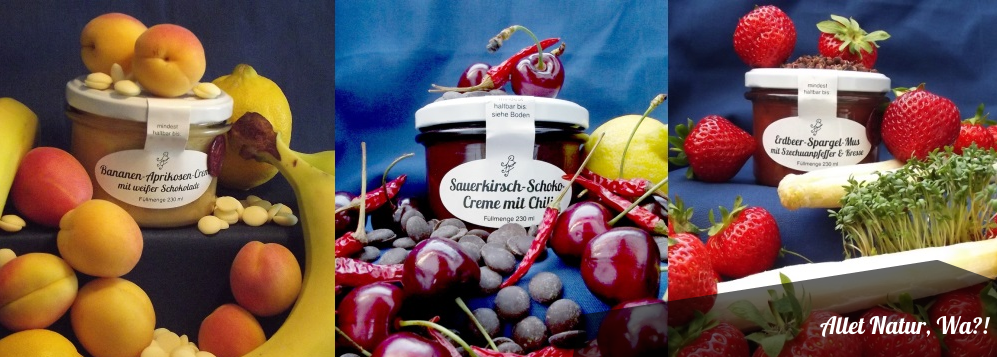

Einkochen? Was war das noch mal? Ach ja, eine Methode, Essen haltbar zu machen, die so um 1700 schon mal von einem gewissen Denis Papin ausprobiert, dann aber erst 1810 von dem Koch Nicolas Appert durchgesetzt wurde. Den typischen Gummiring erfand 1880 der Chemiker Rudolf Rempel, aber Erfolg damit hatte erst sein Kunde Johann Carl Weck – weshalb wir das Einkochen mittlerweile auch Einwecken nennen.Jetzt kommt diese altbewährte Form der Konservierung zu neuen Ehren. Drei Freunde in Berlin bieten auf Märkten, in ihrem Laden und bald auch im Online-Shop schicke kleine Gläschen an mit „Bananen-Aprikosen-Creme mit weißer Schokolade“, „Kuchen-to-go-Mohn-Zitrone“ oder „Preiselbeer-Apfel-Chutney mit Orange & Zimt“. Klingt doch lecker, oder? http://feinkost-fraktion.de Foto: Berliner Feinkost Fraktion/Caroline Scholtes

Sie arbeitet mit Glas und mit Holz, sie entwirft Leuchten und Tische, Schalen und Hocker, und sie wurde in ihrer Heimat, der Tschechischen Republik, zum Designer des Jahres 2012 gekürt. Lucie Koldova hat in Prag studiert, anschließend ein Jahr bei Arik Levy in Paris gearbeitet und mehrere preisgekrönte Projekte mit dem Israeli Dan Yeffet verwirklicht. Heute hat sie ihr eigenes Studio in Paris. Sie gestaltet Alltagsprodukte für die Massenherstellung ebenso wie Einzelstücke und kleine Serien für internationale Firmen. Zu ihren neuen Leuchten „Spin Lights“ ließ sie sich von Kinderkreiseln inspirieren, die sie an Derwische erinnerten. Ihre eigenwilligen „Wrap tables“ aus Sperrholz mit massiver Eichenplatte sehen wie aufgerollt aus. Zuletzt stellte Lucie Koldova ihre Arbeiten mit viel Erfolg auf Möbelmessen in Mailand und New York vor. Keine Frage: Von ihr wird man noch öfter hören. Foto: Lucie Koldova

Sie arbeitet mit Glas und mit Holz, sie entwirft Leuchten und Tische, Schalen und Hocker, und sie wurde in ihrer Heimat, der Tschechischen Republik, zum Designer des Jahres 2012 gekürt. Lucie Koldova hat in Prag studiert, anschließend ein Jahr bei Arik Levy in Paris gearbeitet und mehrere preisgekrönte Projekte mit dem Israeli Dan Yeffet verwirklicht. Heute hat sie ihr eigenes Studio in Paris. Sie gestaltet Alltagsprodukte für die Massenherstellung ebenso wie Einzelstücke und kleine Serien für internationale Firmen. Zu ihren neuen Leuchten „Spin Lights“ ließ sie sich von Kinderkreiseln inspirieren, die sie an Derwische erinnerten. Ihre eigenwilligen „Wrap tables“ aus Sperrholz mit massiver Eichenplatte sehen wie aufgerollt aus. Zuletzt stellte Lucie Koldova ihre Arbeiten mit viel Erfolg auf Möbelmessen in Mailand und New York vor. Keine Frage: Von ihr wird man noch öfter hören. Foto: Lucie Koldova

Interessant Der Küchenhersteller Bulthaup geht neue Wege. In Brüssel hat er erstmals einen Showroom mit integriertem Restaurant eröffnet. So sollen die Kunden die Nobelküchen nicht nur anschauen und anfassen können, sie sollen auch vom Duft und dem Geschmack erlesener Speisen motiviert werden, sich für eine Bulthaup-Küche zu entscheiden. Vermutlich eine Idee mit Zukunft. Foto: Bulthaup

Interessant Der Küchenhersteller Bulthaup geht neue Wege. In Brüssel hat er erstmals einen Showroom mit integriertem Restaurant eröffnet. So sollen die Kunden die Nobelküchen nicht nur anschauen und anfassen können, sie sollen auch vom Duft und dem Geschmack erlesener Speisen motiviert werden, sich für eine Bulthaup-Küche zu entscheiden. Vermutlich eine Idee mit Zukunft. Foto: Bulthaup

Erstaunlich Die britische Nobel-Automarke Bentley hat angekündigt, dass sie zusammen mit dem Design-Möbel-Hersteller Club House Italia Anfang 2014 eine Wohn-Kollektion auf den Markt bringen wird. Die ersten Möbel wurden bereits im April auf der Mailänder Möbelmesse vorgestellt. Materialien und Handarbeit sind natürlich von höchster Qualität. Das Design ist erwartungsgemäß eher konservativ.

Erstaunlich Die britische Nobel-Automarke Bentley hat angekündigt, dass sie zusammen mit dem Design-Möbel-Hersteller Club House Italia Anfang 2014 eine Wohn-Kollektion auf den Markt bringen wird. Die ersten Möbel wurden bereits im April auf der Mailänder Möbelmesse vorgestellt. Materialien und Handarbeit sind natürlich von höchster Qualität. Das Design ist erwartungsgemäß eher konservativ.

Vorbildlich Die Ikea-Stiftung hat zusammen mit dem Flüchtlingswerk der Vereinten Nationen seit 2008 – kurz nach dem verheerenden Tsunami in Südostasien – ein kleines Fertighaus entwickelt, das die Zelte in den riesigen Flüchtlings-Lagern ersetzen soll. Zelte halten nur etwa sechs Monate, weil sie Sonne, Regen und Wind ausgesetzt sind, außerdem wird es tags zu heiß und nachts zu kalt darin. Die alternativen Häuser sind ohne Werkzeug in vier Stunden aufzubauen, sie sind 17,5 qm groß und aus einem speziellen, sehr leichten Kunststoff gefertigt, der tags die Wärme speichert und nachts abgibt. Auf dem Dach integrierte Solarzellen sorgen für Strom. Die Flüchtlings-Häuser sollen etwa drei Jahre halten und werden mit ca. 700 Euro doppelt so viel kosten wie ein Zelt. Die ersten Prototypen sind gerade zum Härtetest nach Äthiopien geliefert worden. Ein kleiner Lichtblick für 3,5 Millionen Flüchtlinge weltweit!

Vorbildlich Die Ikea-Stiftung hat zusammen mit dem Flüchtlingswerk der Vereinten Nationen seit 2008 – kurz nach dem verheerenden Tsunami in Südostasien – ein kleines Fertighaus entwickelt, das die Zelte in den riesigen Flüchtlings-Lagern ersetzen soll. Zelte halten nur etwa sechs Monate, weil sie Sonne, Regen und Wind ausgesetzt sind, außerdem wird es tags zu heiß und nachts zu kalt darin. Die alternativen Häuser sind ohne Werkzeug in vier Stunden aufzubauen, sie sind 17,5 qm groß und aus einem speziellen, sehr leichten Kunststoff gefertigt, der tags die Wärme speichert und nachts abgibt. Auf dem Dach integrierte Solarzellen sorgen für Strom. Die Flüchtlings-Häuser sollen etwa drei Jahre halten und werden mit ca. 700 Euro doppelt so viel kosten wie ein Zelt. Die ersten Prototypen sind gerade zum Härtetest nach Äthiopien geliefert worden. Ein kleiner Lichtblick für 3,5 Millionen Flüchtlinge weltweit!

Zutaten für 4 Personen: 800 g Filet vom weißen Heilbutt, 500 g Blattspinat, 1/4 l Buttermilch, 60 g saure Sahne, 60 g Creme Fraiche, 1 Zitrone, 1 Prise Cayennepfeffer, 1 Prise Zucker, 120 g Butter, 60 ml Sahne, 2 Schalotten, 2 junge Knoblauchzehen, Mehl zum Bestäuben, Tasmanischer Pfeffer, weißer Pfeffer, Salz

Zutaten für 4 Personen: 800 g Filet vom weißen Heilbutt, 500 g Blattspinat, 1/4 l Buttermilch, 60 g saure Sahne, 60 g Creme Fraiche, 1 Zitrone, 1 Prise Cayennepfeffer, 1 Prise Zucker, 120 g Butter, 60 ml Sahne, 2 Schalotten, 2 junge Knoblauchzehen, Mehl zum Bestäuben, Tasmanischer Pfeffer, weißer Pfeffer, Salz Selbstverständlich durchgesetzt Quotenfrauen findet man hier keine. Die beiden Autoren haben sich vielmehr mit den jeweils „Ersten“ beschäftigt, mit der Schweizerin Emilie Kempin-Spyri zum Beispiel, die 1887 die erste promovierte Juristin Europas war, mit der Schottin Carol Ann Duffy, die 2009 – nach 341 Jahren männlicher Hegemonie – erster weiblicher Poet am britischen Hof wurde, oder mit Jill Abramson, seit 2011 erste Chefredakteurin der New York Times. Barbara Sichtermann und Ingo Rose war wichtig, dass die „Ersten“ ihres Buches sich ihren Aufstieg selbst erkämpften und so einen wirklichen Durchbruch schafften, wie auch Giorgia Boscolo, die seit 2009 Gondeln durch Venedig steuert, und Wibke Bruhns, die 1971 als erste Nachrichtensprecherin vielen Nachfolgerinnen den Weg bahnte. Auch Kathryn Bigelow wird vorgestellt, die Amerikanerin, die 2010 für ihren Film „Tödliches Kommando“ als erste Frau den Regie-Oscar gewann. Schade nur, dass die Texte stets an der Oberfläche bleiben, und so den Porträtierten nur ansatzweise gerecht werden. Barbara Sichtermann & Ingo Rose: Die Erste – Mutige Frauen verändern die Welt, 24,95 Euro, Knesebeck . Fotos: Gerstenberg, Knesebeck

Selbstverständlich durchgesetzt Quotenfrauen findet man hier keine. Die beiden Autoren haben sich vielmehr mit den jeweils „Ersten“ beschäftigt, mit der Schweizerin Emilie Kempin-Spyri zum Beispiel, die 1887 die erste promovierte Juristin Europas war, mit der Schottin Carol Ann Duffy, die 2009 – nach 341 Jahren männlicher Hegemonie – erster weiblicher Poet am britischen Hof wurde, oder mit Jill Abramson, seit 2011 erste Chefredakteurin der New York Times. Barbara Sichtermann und Ingo Rose war wichtig, dass die „Ersten“ ihres Buches sich ihren Aufstieg selbst erkämpften und so einen wirklichen Durchbruch schafften, wie auch Giorgia Boscolo, die seit 2009 Gondeln durch Venedig steuert, und Wibke Bruhns, die 1971 als erste Nachrichtensprecherin vielen Nachfolgerinnen den Weg bahnte. Auch Kathryn Bigelow wird vorgestellt, die Amerikanerin, die 2010 für ihren Film „Tödliches Kommando“ als erste Frau den Regie-Oscar gewann. Schade nur, dass die Texte stets an der Oberfläche bleiben, und so den Porträtierten nur ansatzweise gerecht werden. Barbara Sichtermann & Ingo Rose: Die Erste – Mutige Frauen verändern die Welt, 24,95 Euro, Knesebeck . Fotos: Gerstenberg, Knesebeck

Köstlich unterhaltend Zwei Südafrikaner ziehen in ein winziges Dorf mitten in der französischen Provinz, der eine Künstler, der andere Küchenchef, und restaurieren mit Hilfe einer Fachfrau (und Freundin) aus Kapstadt ein kleines Schloss. Ein Abenteuer? Allemal. Was die drei anfangs in ihrer neuen Heimat mit unzulänglichen Sprachkenntnissen und so gut wie keinem Wissen um die ortsüblichen Gepflogenheiten so alles erlebten, haben sie aufgeschrieben und mit vielen Rezepten zu einem vergnüglichen Buch zusammen gestellt. Wie zum Beispiel geht das mit den drei Luftküsschen zur Begrüßung? Warum darf man auf dem Markt Gemüse nicht in die Hand nehmen? Wann erscheint man zu einer Einladung, wenn 18 Uhr auf der Büttenkarte steht? Und warum ist eine Party nur eine richtige Party, wenn im Morgengrauen Spiegeleier gebraten werden? Ideal zum Schmökern an einem Sommerabend mit einem Gläschen Rosé. Und am nächsten Tag: Nachkochen! PS.: In ihrem Schlösschen geben die beiden Männer heute Mal- und Kochkurse.

Köstlich unterhaltend Zwei Südafrikaner ziehen in ein winziges Dorf mitten in der französischen Provinz, der eine Künstler, der andere Küchenchef, und restaurieren mit Hilfe einer Fachfrau (und Freundin) aus Kapstadt ein kleines Schloss. Ein Abenteuer? Allemal. Was die drei anfangs in ihrer neuen Heimat mit unzulänglichen Sprachkenntnissen und so gut wie keinem Wissen um die ortsüblichen Gepflogenheiten so alles erlebten, haben sie aufgeschrieben und mit vielen Rezepten zu einem vergnüglichen Buch zusammen gestellt. Wie zum Beispiel geht das mit den drei Luftküsschen zur Begrüßung? Warum darf man auf dem Markt Gemüse nicht in die Hand nehmen? Wann erscheint man zu einer Einladung, wenn 18 Uhr auf der Büttenkarte steht? Und warum ist eine Party nur eine richtige Party, wenn im Morgengrauen Spiegeleier gebraten werden? Ideal zum Schmökern an einem Sommerabend mit einem Gläschen Rosé. Und am nächsten Tag: Nachkochen! PS.: In ihrem Schlösschen geben die beiden Männer heute Mal- und Kochkurse.

Was für ein Esel! Vin mag es, wenn man ihm die Nase krault. Dann dreht er seine langen Lauscher in Richtung Streichler und denkt bestimmt: Mehr! Mehr davon!

Was für ein Esel! Vin mag es, wenn man ihm die Nase krault. Dann dreht er seine langen Lauscher in Richtung Streichler und denkt bestimmt: Mehr! Mehr davon!

Copyright: Peter Butschkow www.butschkow.de

Copyright: Peter Butschkow www.butschkow.de

„Wenn man nicht interessiert ist, ist man auch nicht interessant.“

„Wenn man nicht interessiert ist, ist man auch nicht interessant.“

Wo gibt’s denn so was: Ein Park auf Stelzen mitten im Hochhausgetümmel!

Wo gibt’s denn so was: Ein Park auf Stelzen mitten im Hochhausgetümmel!

In New York gibt’s das: die High Line. Auf einer ehemaligen Güterbahntrasse im Südwesten Manhattans, die 1980 stillgelegt wurde, entstand sozusagen im dritten Stock, in gut zehn Metern Höhe ein 2,3 km langer, schmaler Park mit Bäumen, Büschen und Blumen, mit Bienen, Vögeln und Käfern, mit Bänken und Liegen und mit einer Sicht auf die Stadt und den Hudson, auf Häuser, Menschen und Autos, die wirklich einmalig ist.

Die Geschichte der High Line beginnt 1832, als noch Pferde die Züge durch New Yorks Straßen zogen. Damals ließ man Schienen in der 10.,11. und 12. Avenue verlegen, um Waren quer durch Manhattan zur Südspitze zu bringen. Im Laufe der Jahre nahm der Verkehr so stark zu, dass Reiter, die West Side Cowboys, engagiert werden mussten, die mit roter Fahne oder nachts mit roter Laterne warnend vor den Zügen ritten. Trotzdem kam es immer wieder zu schweren Unfällen – die 10. Avenue wurde sogar „Death Avenue“ genannt -, und so beschloss man, ein Viadukt aus Stahlträgern zu bauen und die Züge darauf fahren zu lassen. 1934 wurde die High Line eingeweiht und diente 46 Jahre lang jeder Art von Waren als Transportweg. 1980 kam das Aus – angeblich wurden im letzten Güterzug Thanksgiving-Truthähne transportiert.

Bald waren findige Investoren und auch die Stadt der Meinung, die High Line müsse abgerissen werden, damit Platz für neue Apartmentblocks und Wolkenkratzer geschaffen werde. Dagegen protestierten die Anwohner, die die wuchernde Wildnis auf der High Line schnell als Kleinod erkannt hatten. Der Verein „Friends of the High Line“ wurde gegründet, sammelte Geld und prominente Unterstützung – zum Beispiel von den Schauspielern Edward Norton und Kevin Bacon und der Modedesignerin Diane von Fürstenberg – und erreichte, dass schließlich ein renommiertes Architektenbüro und der holländische Gartenbaumeister Piet Oudolf sich der High Line annahmen.

Bald waren findige Investoren und auch die Stadt der Meinung, die High Line müsse abgerissen werden, damit Platz für neue Apartmentblocks und Wolkenkratzer geschaffen werde. Dagegen protestierten die Anwohner, die die wuchernde Wildnis auf der High Line schnell als Kleinod erkannt hatten. Der Verein „Friends of the High Line“ wurde gegründet, sammelte Geld und prominente Unterstützung – zum Beispiel von den Schauspielern Edward Norton und Kevin Bacon und der Modedesignerin Diane von Fürstenberg – und erreichte, dass schließlich ein renommiertes Architektenbüro und der holländische Gartenbaumeister Piet Oudolf sich der High Line annahmen.

So kann man nun heute von der 30th Street in Chelsea neunzehn Blocks gen Süden bis in den Meatpacking District mal auf Steinfliesen, mal auf Holzbohlen wandeln. Vorbei geht es an spektakulärer Architektur wie etwa den „London Terrace Apartments“ (zwischen 23th und 24th Steet und 9. und 10. Avenue), einem gigantischen Apartmentblock von 1930 mit sagenhaften 1670 Wohnungen, die damals als die luxuriösesten der Welt galten. Oder am „HL23“ (High Line und 23th Street), dem Apartmenthaus des Architekten Neil Denari aus Los Angeles, das 2010 entstand. Es ist oben breiter und tiefer als unten, wächst also quasi über die High Line hinaus.

So kann man nun heute von der 30th Street in Chelsea neunzehn Blocks gen Süden bis in den Meatpacking District mal auf Steinfliesen, mal auf Holzbohlen wandeln. Vorbei geht es an spektakulärer Architektur wie etwa den „London Terrace Apartments“ (zwischen 23th und 24th Steet und 9. und 10. Avenue), einem gigantischen Apartmentblock von 1930 mit sagenhaften 1670 Wohnungen, die damals als die luxuriösesten der Welt galten. Oder am „HL23“ (High Line und 23th Street), dem Apartmenthaus des Architekten Neil Denari aus Los Angeles, das 2010 entstand. Es ist oben breiter und tiefer als unten, wächst also quasi über die High Line hinaus. Aber ein Park wäre natürlich kein Park, gäbe es nicht auch jede Menge Pflanzen. Oudolf hat ganze Abschnitte mit unterschiedlichen Gräsern bepflanzt, die leise im Wind wispern. An anderen Stellen versperren mannshohe Bäume den Blick in private Fenster, oder Büsche blühen in allen Farben. Mal hängt ein würziger Duft über dem Weg, mal rankt Clematis eine Wand hinauf. Und überall Schmetterlinge und Bienen, kleine Singvögel und große Möwen. Jetzt haben Sie bestimmt gerade vergessen, dass wir mitten in Manhattan sind.

Aber ein Park wäre natürlich kein Park, gäbe es nicht auch jede Menge Pflanzen. Oudolf hat ganze Abschnitte mit unterschiedlichen Gräsern bepflanzt, die leise im Wind wispern. An anderen Stellen versperren mannshohe Bäume den Blick in private Fenster, oder Büsche blühen in allen Farben. Mal hängt ein würziger Duft über dem Weg, mal rankt Clematis eine Wand hinauf. Und überall Schmetterlinge und Bienen, kleine Singvögel und große Möwen. Jetzt haben Sie bestimmt gerade vergessen, dass wir mitten in Manhattan sind. Vor diesem Hintergrund gab es dann aber doch ein paar bemerkenswerte Objekte zu sehen. Die schlichte, geradezu selbstverständliche Holzkollektion des Kanadiers Philippe Malouin zum Beispiel, die die Mailänder Galerie „Project B“ vorstellte. Der Titel der Präsentation war gut gewählt: „Simple“.

Vor diesem Hintergrund gab es dann aber doch ein paar bemerkenswerte Objekte zu sehen. Die schlichte, geradezu selbstverständliche Holzkollektion des Kanadiers Philippe Malouin zum Beispiel, die die Mailänder Galerie „Project B“ vorstellte. Der Titel der Präsentation war gut gewählt: „Simple“. Die Galerie „VIVID“ aus Rotterdam, die zu den ersten gehörte, die den fliessenden Übergang vom Design zur Kunst thematisierten, zeigte handbedruckte „Logo Chairs“ und „Bent Wood Tables“ des Londoner Duos Richard Woods & Sebastian Wrong.

Die Galerie „VIVID“ aus Rotterdam, die zu den ersten gehörte, die den fliessenden Übergang vom Design zur Kunst thematisierten, zeigte handbedruckte „Logo Chairs“ und „Bent Wood Tables“ des Londoner Duos Richard Woods & Sebastian Wrong. „NextLevel“, die Galerie aus Paris, präsentierte die Arbeiten der franco-Israelisch-schwedischen Architektin und Designerin Bina Baitel. Der goldene Beistelltisch „Tarah“ mit herauswachsendem Teppich ist zwar aus dem Jahre 2011, aber immer noch nett anzuschauen.

„NextLevel“, die Galerie aus Paris, präsentierte die Arbeiten der franco-Israelisch-schwedischen Architektin und Designerin Bina Baitel. Der goldene Beistelltisch „Tarah“ mit herauswachsendem Teppich ist zwar aus dem Jahre 2011, aber immer noch nett anzuschauen.

Lustig wurde es bei der „Galleria O.“ aus Rom. Der goldene Sessel „Kidassia“ aus Teakholz und lauter Krokodilen aus Ziegenfell von den Brasilianern Fernando und Humberto Campana macht einfach nur Spaß. Die Brüder haben mit Mülldesign aus den Favelas angefangen und sind jetzt in einer schicken Galerie in Rom mit Objekten in begrenzter Auflage zu finden. Ziemlich beachtlich.

Lustig wurde es bei der „Galleria O.“ aus Rom. Der goldene Sessel „Kidassia“ aus Teakholz und lauter Krokodilen aus Ziegenfell von den Brasilianern Fernando und Humberto Campana macht einfach nur Spaß. Die Brüder haben mit Mülldesign aus den Favelas angefangen und sind jetzt in einer schicken Galerie in Rom mit Objekten in begrenzter Auflage zu finden. Ziemlich beachtlich. Neben den 40 ausstellenden Galerien zeigten verschiedene Institutionen die Ergebnisse ihrer Design-Aktionen und Wettbewerbe. Für einen guten Zweck haben etwa Schweizer Designer ausgediente Gondeln umfunktioniert, zum Beispiel zu einer mit weißen Bändern geschmückten „Cabina del Papa“. Die Gondeln werden in der ganzen Schweiz gezeigt und dann versteigert.

Neben den 40 ausstellenden Galerien zeigten verschiedene Institutionen die Ergebnisse ihrer Design-Aktionen und Wettbewerbe. Für einen guten Zweck haben etwa Schweizer Designer ausgediente Gondeln umfunktioniert, zum Beispiel zu einer mit weißen Bändern geschmückten „Cabina del Papa“. Die Gondeln werden in der ganzen Schweiz gezeigt und dann versteigert.

Sein „Daily chair“, den der Israeli Tal Gur 2011 in Mailand vorstellte, war aus den Zeitungen von gestern geformt und machte einfach Spaß. Der 1962 geborene Designer hat in Jerusalem an der Bezalel Academy of Arts and Design Industriedesign studiert und war anschließend eine Weile in Japan, um sich mit dem Werkstoff Papier auseinander zu setzen. Jetzt lebt und arbeitet er im Kibbutz Gilgal im Jordantal, sechzehn Kilometer nördlich von Jericho, gilt als einer der wichtigsten Designer Israels und hat mit seinen Leuchten, Stühlen, Tischen, Vasen und Schalen aus Holz und Kunststoff, aus Papier und Textilien und seinen Installationen oft die Grenzen vom Industriedesign hin zur Kunst überschritten. Seine Arbeiten sind im Art-Museum in Tel Aviv zu sehen, in Museen in Japan, Korea, Frankreich und Italien.

Sein „Daily chair“, den der Israeli Tal Gur 2011 in Mailand vorstellte, war aus den Zeitungen von gestern geformt und machte einfach Spaß. Der 1962 geborene Designer hat in Jerusalem an der Bezalel Academy of Arts and Design Industriedesign studiert und war anschließend eine Weile in Japan, um sich mit dem Werkstoff Papier auseinander zu setzen. Jetzt lebt und arbeitet er im Kibbutz Gilgal im Jordantal, sechzehn Kilometer nördlich von Jericho, gilt als einer der wichtigsten Designer Israels und hat mit seinen Leuchten, Stühlen, Tischen, Vasen und Schalen aus Holz und Kunststoff, aus Papier und Textilien und seinen Installationen oft die Grenzen vom Industriedesign hin zur Kunst überschritten. Seine Arbeiten sind im Art-Museum in Tel Aviv zu sehen, in Museen in Japan, Korea, Frankreich und Italien.

Fotos: Tal Gur

¶¶ Jetzt gibt es einen Grund mehr, die Kölner Designpost, diesen eindrucksvollen Showroom, zu besuchen: Seit kurzem zeigt dort auch Kinnasand, der schwedische Textilverlag mit 200-jähriger Tradition, seine Stoffe und Teppiche. Spätestens im Januar, zur nächsten Möbelmesse, muss man sich das ansehen.

¶¶ Jetzt gibt es einen Grund mehr, die Kölner Designpost, diesen eindrucksvollen Showroom, zu besuchen: Seit kurzem zeigt dort auch Kinnasand, der schwedische Textilverlag mit 200-jähriger Tradition, seine Stoffe und Teppiche. Spätestens im Januar, zur nächsten Möbelmesse, muss man sich das ansehen.

¶¶ Alessi for Children: Der italienische Hersteller von Luxusprodukten spendete Weihnachten 2012 von jedem verkauften Objekt weltweit einen Euro für den Aufbau eines Kinderheimes in Kinshasa in der Demokratischen Republik Kongo. Mehr als 200 000 Euro kamen zusammen, das Kinderheim arbeitet bereits und hat schon siebzehn Kinder aufgenommen. Da wegen der neu aufgeflammten Kämpfe im Kongo die Flüchtlingsheime in der Umgebung völlig überfüllt sind, versorgt das Heim zur Zeit über hundert Kinder unbekannter Herkunft. Mehr Geld wird dringend gebraucht!

¶¶ Alessi for Children: Der italienische Hersteller von Luxusprodukten spendete Weihnachten 2012 von jedem verkauften Objekt weltweit einen Euro für den Aufbau eines Kinderheimes in Kinshasa in der Demokratischen Republik Kongo. Mehr als 200 000 Euro kamen zusammen, das Kinderheim arbeitet bereits und hat schon siebzehn Kinder aufgenommen. Da wegen der neu aufgeflammten Kämpfe im Kongo die Flüchtlingsheime in der Umgebung völlig überfüllt sind, versorgt das Heim zur Zeit über hundert Kinder unbekannter Herkunft. Mehr Geld wird dringend gebraucht! ¶¶ Karim Rashid, der amerikanische Designer mit ägyptischen Wurzeln, der für spektakulären Farbenrausch bekannt ist, hat wieder in die Töpfe gelangt. Diesmal ist es die Bar des NH Hotels in Mailand, die er neu gestaltet und in die Farbe Orange mit Weiß, Chrom und Gold und ein paar Akzenten in Lime getaucht hat. Unbedingt mal auf einen coolen Drink vorbeischauen.

¶¶ Karim Rashid, der amerikanische Designer mit ägyptischen Wurzeln, der für spektakulären Farbenrausch bekannt ist, hat wieder in die Töpfe gelangt. Diesmal ist es die Bar des NH Hotels in Mailand, die er neu gestaltet und in die Farbe Orange mit Weiß, Chrom und Gold und ein paar Akzenten in Lime getaucht hat. Unbedingt mal auf einen coolen Drink vorbeischauen.

¶¶ Heimgekehrt ist der in London lebende israelische Designer Ron Arad mit einer Ausstellung seiner Arbeiten, die noch bis 19. Oktober im Design Museum Holon nahe Tel Aviv gezeigt wird. Heimgekehrt auch deshalb, weil die grandiose Architektur des Museums ebenfalls von Arad stammt. Gezeigt werden Arbeiten aus Metall – von Stühlen bis zu Skulpturen – aus den letzten dreißig Jahren.

¶¶ Heimgekehrt ist der in London lebende israelische Designer Ron Arad mit einer Ausstellung seiner Arbeiten, die noch bis 19. Oktober im Design Museum Holon nahe Tel Aviv gezeigt wird. Heimgekehrt auch deshalb, weil die grandiose Architektur des Museums ebenfalls von Arad stammt. Gezeigt werden Arbeiten aus Metall – von Stühlen bis zu Skulpturen – aus den letzten dreißig Jahren.