Frauen: Ganz große Kunst

Die ganz große Kunst, so ein gängiges (Vor)Urteil, gibt es nur von Männern! Wirklich? Und wenn es großartige Künstlerinnen gab und gibt, warum weiß man so wenig über sie? In der Einführung des Kompendiums „Große Kunst von Frauen“ beschreibt die britische Kunstwissenschaftlerin Rebecca Morrill die vielen Hemmnisse, die Frauen jahrhundertelang von der Kunst fernhielten, angefangen von Verboten, Kunstschulen zu besuchen und Akte zu zeichnen. Aktzeichnen gehört aber zu den wichtigsten Fertigkeiten, die ein großer Maler lernen muss.

Insgesamt 400 Künstlerinnen aus 54 Ländern und aus 500 Jahren stellt Morrill jetzt vor. Jeder Künstlerin ist eine Seite gewidmet mit Lebensdaten, einem Hauptwerk und einer Kurzbiografie mit einer Einordnung. Bekannte Frauen wie Kiki Smith und Cindy Sherman, Niki de Saint Phalle und Pipilotti Rist, Shirin Neshat und Gabriele Münter sind dabei, aber auch viele unbekannte. Der Titel des Originals aus dem englischen Phaidon-Verlag ist übrigens treffender: Great Women Artists – denn es geht an erster Stelle um die Frauen, dann erst um ihre Kunst.

Ein großer Band zum Schmökern!

Große Kunst von Frauen, 464 Seiten, 450 farbige Abb., 49,95 Euro, Dorling Kindersley.

Foto: Dorling Kindersley

Frauen: Einfach fantastisch

Berühmt geworden sind natürlich Frida Kahlo und Meret Oppenheim, vielleicht noch Lee Miller und Toyen. Aber die meisten weiblichen Surrealisten sind fast unbekannt geblieben, denn lange galten sie eher als Modell oder Muse und nicht als gleichberechtigte Künstlerin.

Berühmt geworden sind natürlich Frida Kahlo und Meret Oppenheim, vielleicht noch Lee Miller und Toyen. Aber die meisten weiblichen Surrealisten sind fast unbekannt geblieben, denn lange galten sie eher als Modell oder Muse und nicht als gleichberechtigte Künstlerin.

Die Frankfurter Schirn hat den „Fantastischen Frauen“ im letzten Jahr eine umfassende Ausstellung gewidmet, zu der dieser Katalog erschienen ist. Hier kann man nun all die großartigen Künstlerinnen und ihre Traumwelten entdecken. Dorothea Tanning (1910-2012) etwa mit ihren detailreichen Gemälden, die mystische Geschichten erzählen, oder Leonora Carrington (1917-2011) mit ihren magischen Bilderwelten. Emila Medkova (1928-1985) mit ihren Fotocollagen ist dabei und, auch den Selbstporträts der Fotografin Claude Cahun (1894-1954) ist ein Beitrag gewidmet. Insgesamt gibt es 36 Künstlerinnen aus aller Welt mit 260 Werken zu entdecken.

Dazwischen immer wieder klärende Essays zum Surrealismus und zu der Stellung der Frauen innerhalb der Richtung und im Anhang Kurzbiografien aller Künstlerinnen. Ein tolles Buch! CO

Ingrid Pfeiffer (hg.): Fantastische Frauen , 420 Seiten, 350 farbige Abb., 49,90 Euro, Hirmer Verlag

Foto: Hirmer

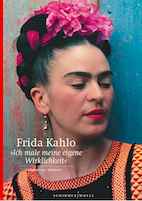

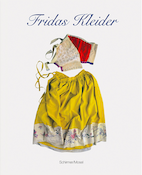

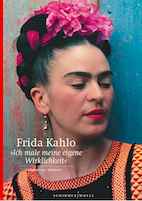

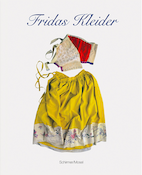

Frauen: Frida Kahlo

Der wohl wichtigsten Surrealistin, der Mexikanerin Frida Kahlo, sind dieses Jahr gleich zwei neue Bücher gewidmet: Die detaillierte Biografie der Autorin Christina Burrus mit guten Abbildungen ihrer Werke und zahlreichen auch privaten Fotos und der herrlich bunte Band „Fridas Kleider“ mit vielen der farbenfrohen, fantasievollen Outfits der Künstlerin. Im Vorwort dieses Bandes schreibt Elke Heidenreich: „Die Kleider offenbaren uns eine sehr bewusste, von sicherem Geschmack gelenkte Frau, die einen unbestechlichen Blick für Schönheit, Qualität und – bei allem gelebten Feminismus – für eine warme, sinnliche Weiblichkeit hatte.“ Einfach wundervoll!

Der wohl wichtigsten Surrealistin, der Mexikanerin Frida Kahlo, sind dieses Jahr gleich zwei neue Bücher gewidmet: Die detaillierte Biografie der Autorin Christina Burrus mit guten Abbildungen ihrer Werke und zahlreichen auch privaten Fotos und der herrlich bunte Band „Fridas Kleider“ mit vielen der farbenfrohen, fantasievollen Outfits der Künstlerin. Im Vorwort dieses Bandes schreibt Elke Heidenreich: „Die Kleider offenbaren uns eine sehr bewusste, von sicherem Geschmack gelenkte Frau, die einen unbestechlichen Blick für Schönheit, Qualität und – bei allem gelebten Feminismus – für eine warme, sinnliche Weiblichkeit hatte.“ Einfach wundervoll!

Christina Burrus: Frida Kahlo – Ich male meine Wirklichkeit , 144 Seiten, 132 Abb., 14,80 Euro, Verlag Schirmer/Mosel

Fridas Kleider, 192 Seiten, 167 Abb., 49,80 Euro, Schirmer/Mosel Verlag. Fotos: Schirmer/Mosel

Kunst: Porträts vom Feinsten

Gerade mal 37 Bilder werden ihm mittlerweile zugeschrieben, doch dieses schmale Werk genügte, um ihm einen Platz unter den Großen der europäischen Malerei zu sichern: So delikat und diskret und zugleich eindringlich wie Jan Vermeer hat kaum ein anderer Künstler die Leinwand mit Genrebildern und vor allem Frauenporträts gefüllt. Begonnen hatte der 1632 in Delft geborene Flame mit Historienbildern und Stadtansichten, ehe er sich um 1656 zu dem Motivwechsel entschloss, der seinen Nachruhm begründete. So ist das 1665 vollendete „Mädchen mit dem Perlenohrgehänge“ bis heute sein populärstes Werk, gefolgt von so sorgfältig komponierten Werken wie dem „Schlafenden Mädchen“ oder der „Briefleserin am offenen Fenster“. Dieses um 1657 entstandene Gemälde steht derzeit im Mittelpunkt der Dresdner Ausstellung „Johannes Vermeer. Vom Innehalten“, denn auf dem Bild wurde in aufwendiger Feinarbeit ein vor vielen Jahren übermalter Cupido wieder freigelegt. Insgesamt 10 Werke des Meisters (und 50 seiner Zeitgenossen) sind bis zum 2. Januar in der Gemäldegalerie zu sehen – wer den Besuch nicht schafft, ist mit diesem informativen Katalog gut bedient. PM

Gerade mal 37 Bilder werden ihm mittlerweile zugeschrieben, doch dieses schmale Werk genügte, um ihm einen Platz unter den Großen der europäischen Malerei zu sichern: So delikat und diskret und zugleich eindringlich wie Jan Vermeer hat kaum ein anderer Künstler die Leinwand mit Genrebildern und vor allem Frauenporträts gefüllt. Begonnen hatte der 1632 in Delft geborene Flame mit Historienbildern und Stadtansichten, ehe er sich um 1656 zu dem Motivwechsel entschloss, der seinen Nachruhm begründete. So ist das 1665 vollendete „Mädchen mit dem Perlenohrgehänge“ bis heute sein populärstes Werk, gefolgt von so sorgfältig komponierten Werken wie dem „Schlafenden Mädchen“ oder der „Briefleserin am offenen Fenster“. Dieses um 1657 entstandene Gemälde steht derzeit im Mittelpunkt der Dresdner Ausstellung „Johannes Vermeer. Vom Innehalten“, denn auf dem Bild wurde in aufwendiger Feinarbeit ein vor vielen Jahren übermalter Cupido wieder freigelegt. Insgesamt 10 Werke des Meisters (und 50 seiner Zeitgenossen) sind bis zum 2. Januar in der Gemäldegalerie zu sehen – wer den Besuch nicht schafft, ist mit diesem informativen Katalog gut bedient. PM

Vermeer. Vom Innehalten. 256 S., rd. 300 Abb., 48 Euro, Sandstein Verlag. Foto: Sandstein

Kunst: Verpackt!

Was haben sie nicht alles eingepackt: den Berliner Reichstag und einen Küstenstreifen bei Sydney, Parkwege in Kansas City und eine Gruppe von 178 Bäumen in Riehen bei Basel. Daneben umsäumten sie 11 Inseln vor Florida mit rosa Kunststoffgewebe, spannten einen gewaltigen Vorhang durch ein Tal in den Rocky Mountains und errichteten in Kalifornien einen fast 40 Kilometer langen Zaun, der im Pazifik endete. Doch es ging auch durchaus ein paar Nummern kleiner, wie eine Ausstellung von Jeanne-Claude und Christo im Pariser Centre Pompidou dokumentierte, die kurz nach seinem Tod 2020 eröffnet wurde (seine Frau starb bereits 2009) und mit einer Fülle von Zeichnungen, Fotos und Objekten belegte, wie vielfältig das Werk des Paares ist: Schuhe wurden ebenso verschnürt wie Metallstangen oder Verkehrszeichen. Entstanden sind alle diese Arbeiten zwischen 1958 bis 1964 in Paris, jener Stadt, in der vor kurzem das letzte große Christo-Projekt zu bewundern war: der verhüllte Arc de Triomphe. Und siehe da – erste Studien zu diesem Unternehmen finden sich bereits in diesem ansehnlichen Katalog. PM

Was haben sie nicht alles eingepackt: den Berliner Reichstag und einen Küstenstreifen bei Sydney, Parkwege in Kansas City und eine Gruppe von 178 Bäumen in Riehen bei Basel. Daneben umsäumten sie 11 Inseln vor Florida mit rosa Kunststoffgewebe, spannten einen gewaltigen Vorhang durch ein Tal in den Rocky Mountains und errichteten in Kalifornien einen fast 40 Kilometer langen Zaun, der im Pazifik endete. Doch es ging auch durchaus ein paar Nummern kleiner, wie eine Ausstellung von Jeanne-Claude und Christo im Pariser Centre Pompidou dokumentierte, die kurz nach seinem Tod 2020 eröffnet wurde (seine Frau starb bereits 2009) und mit einer Fülle von Zeichnungen, Fotos und Objekten belegte, wie vielfältig das Werk des Paares ist: Schuhe wurden ebenso verschnürt wie Metallstangen oder Verkehrszeichen. Entstanden sind alle diese Arbeiten zwischen 1958 bis 1964 in Paris, jener Stadt, in der vor kurzem das letzte große Christo-Projekt zu bewundern war: der verhüllte Arc de Triomphe. Und siehe da – erste Studien zu diesem Unternehmen finden sich bereits in diesem ansehnlichen Katalog. PM

Christo and Jeanne Claude: Paris! (engl.) 256 S. 364 Abb., 39.90 Euro, Sieveking Verlag. Foto: Sieveking

Kunst: Tierisch schön

Im Schweriner Kunstmuseum hat sich Lothar Schirmer in ein Nashorn verliebt, es heißt Clara und wurde 1749 von Jean-Baptiste Oudry in Lebensgröße auf eine Leinwand gemalt. Umgehend beschloss der Kunstbuch-Verleger, eine „Bildgeschichte der Tierwelt“ herauszugeben.

Im Schweriner Kunstmuseum hat sich Lothar Schirmer in ein Nashorn verliebt, es heißt Clara und wurde 1749 von Jean-Baptiste Oudry in Lebensgröße auf eine Leinwand gemalt. Umgehend beschloss der Kunstbuch-Verleger, eine „Bildgeschichte der Tierwelt“ herauszugeben.

Gemeinsam mit der Kunsthistorikerin Kirsten Claudia Voigt hat Schirmer 61 spektakuläre Werke aus sieben Jahrhunderten ausgewählt und dann 52 Kunstexperten, Schriftsteller, Dichter, Zoologen, Schauspieler und Philosophen eingeladen, Texte dazu zu schreiben. Fast alle haben schon vorher an den Publikationen des Münchner Verlagshauses mitgearbeitet und alle eint eine ausgeprägte Affinität zur darstellenden Kunst. So entstand eine vielstimmige Anthologie: Der Regisseur Edgar Reitz sinniert über zwei Affen von Pieter Brueghel, die Kinderbuch-Autorin Cornelia Funke widmet sich Tintorettos Erschaffung der Tierwelt, und die Schauspielerin Isabella Rossellini fabuliert über Tierporträts von Karin Kneffel.

Fast unnötig zu erwähnen, dass daraus ein herrliches Buch geworden ist: amüsant, lehrreich und schön anzuschauen – ein nobel gedrucktes Präsent zu Weihnachten. UvS

Kirsten Claudia Voigt, Lothar Schirmer (Hrsg.): Gemalte Tiere. 160 S., 77 Abb., 49,80 Euro, Schirmer/Mosel Verlag. Foto: Schirmer/Mosel

Kunst: Zum Staunen

Auch ein Kölner Kunstbuchverleger hat die Corona-Zeit genutzt, um ein lange geplantes Vorhaben umzusetzen: Zusammen mit dem Direktor des Kölner Museumsdienstes Matthias Hamann hat Michael Wienand ein beeindruckendes Kaleidoskop mit Schätzen aus der Rheinmetropole vorgelegt. Über 250 Zeugnisse aus Kunst, Kultur und Alltagsleben erzählen von der 2000-jährigen Geschichte der Domstadt – dicht aneinandergereiht, großzügig bebildert und kenntnisreich kommentiert.

Auch ein Kölner Kunstbuchverleger hat die Corona-Zeit genutzt, um ein lange geplantes Vorhaben umzusetzen: Zusammen mit dem Direktor des Kölner Museumsdienstes Matthias Hamann hat Michael Wienand ein beeindruckendes Kaleidoskop mit Schätzen aus der Rheinmetropole vorgelegt. Über 250 Zeugnisse aus Kunst, Kultur und Alltagsleben erzählen von der 2000-jährigen Geschichte der Domstadt – dicht aneinandergereiht, großzügig bebildert und kenntnisreich kommentiert.

Es ist ein faszinierendes Köln-Porträt geworden: Der Reigen reicht von einem Schriftdokument Friedrich I. Barbarossas aus dem Jahr 1180 über Heinrich Bölls Nobel-Preis-Urkunde von 1972 bis hin zum Domfenster von Gerhard Richter von 2007. Aber auch das Adenauer-Foto zur Bundestagswahl 1957 von Karl Heinz Hargesheimer, der sich Chargesheimer nannte, oder der erste Auftritt der Maus 1969 im WDR-Kinderfernsehen sind zu sehen. Und natürlich finden Werke aus den Kölner Kunstmuseen ebenso ihren Platz wie Funde aus der Römerzeit. Man blättert und blättert – und stellt schließlich staunend fest: Kölngold ist selbst dann kostbar, wenn es nicht glänzt. UvS.

Hrsg.: Matthias Hamann, Michael Wienand: Kölngold. Stadtschätze. 630 S., 250 Abb., 45 Euro, Wienand Verlag. Foto: Wienand

Fotos: Ganz neu sehen

Nach 1918, nach dem Ende des Ersten Weltkriegs, wurde (fast) alles anders. Nicht nur in Politik, Gesellschaft und Wirtschaft, nein, auch in der Kultur standen die Zeichen auf Veränderung. Und dabei erlebte vor allem eine Disziplin eine geradezu spektakuläre Karriere: die Fotografie. Nach zu verfolgen in diesem Katalog zu einer Ausstellung, die vergangenen Sommer in Frankfurt gezeigt wurde: „Neu Sehen“ belegte mit rund 100 Aufnahmen, wie das noch relativ junge Medium innerhalb von zwei Jahrzehnten vor allem dank neuer Technik immer neue Motive und Blickwinkel entdeckte. Ob Reportage oder Reklame, Porträt oder Propaganda – die Kamera war unermüdlich auf der Suche nach ungewöhnlichen, nie zuvor gekannten An- und Einsichten. Und dass die Fotografie auf diese Weise zur dominierenden Bildsprache des 20. Jahrhunderts wurde, hier wird es aufs Anschaulichste dokumentiert. PM

Nach 1918, nach dem Ende des Ersten Weltkriegs, wurde (fast) alles anders. Nicht nur in Politik, Gesellschaft und Wirtschaft, nein, auch in der Kultur standen die Zeichen auf Veränderung. Und dabei erlebte vor allem eine Disziplin eine geradezu spektakuläre Karriere: die Fotografie. Nach zu verfolgen in diesem Katalog zu einer Ausstellung, die vergangenen Sommer in Frankfurt gezeigt wurde: „Neu Sehen“ belegte mit rund 100 Aufnahmen, wie das noch relativ junge Medium innerhalb von zwei Jahrzehnten vor allem dank neuer Technik immer neue Motive und Blickwinkel entdeckte. Ob Reportage oder Reklame, Porträt oder Propaganda – die Kamera war unermüdlich auf der Suche nach ungewöhnlichen, nie zuvor gekannten An- und Einsichten. Und dass die Fotografie auf diese Weise zur dominierenden Bildsprache des 20. Jahrhunderts wurde, hier wird es aufs Anschaulichste dokumentiert. PM

Neu Sehen. Die Fotografie der 20er und 30er Jahre. 256 S., 153 Abb., 49,90 Euro, Kerber Verlag. Foto: Kerber

Fotos: Berlin, Berlin

Berlin ist dazu verdammt, immer nur zu werden und niemals zu sein, befand der Kulturkritiker Karl Scheffler im Jahre 1910. Ob das harsche Urteil auch für die Zeit danach gilt, lässt sich diesen Herbst etwa an zwei neuen Fotobänden überprüfen: „Berlin – 50er Jahre“ dokumentiert, wie die im Krieg schwer zerstörte und alsbald in vier Sektoren aufgeteilte Stadt einen Neuanfang anging. Überall wurde auf- und weggeräumt, Baugerüste wurden hochgezogen, und sogar ein wenig Luxus tauchte im Stadtbild auf.

Berlin ist dazu verdammt, immer nur zu werden und niemals zu sein, befand der Kulturkritiker Karl Scheffler im Jahre 1910. Ob das harsche Urteil auch für die Zeit danach gilt, lässt sich diesen Herbst etwa an zwei neuen Fotobänden überprüfen: „Berlin – 50er Jahre“ dokumentiert, wie die im Krieg schwer zerstörte und alsbald in vier Sektoren aufgeteilte Stadt einen Neuanfang anging. Überall wurde auf- und weggeräumt, Baugerüste wurden hochgezogen, und sogar ein wenig Luxus tauchte im Stadtbild auf.  Doch West und Ost entwickelten sich immer mehr auseinander – der glitzernde Kudamm hier und die monumentale Stalinallee dort waren dafür das augenfälligste Beispiel. Dass West-Berlin bei diesem Wettbewerb der Systeme rasch bunter, aber auch wirrer wurde als der graue Teil im Osten, zeigen Gottfried Schenks Aufnahmen in „West-Berlin: Kiez und Subkultur 1975-1990“. Und spätestens, wenn man sich all diese Fotos von Kneipen und Läden, Trödelmärkten und Demonstrationen angesehen hat, ahnt man: So eine Stadt wie Berlin ist immer irgendwie unterwegs. PM

Doch West und Ost entwickelten sich immer mehr auseinander – der glitzernde Kudamm hier und die monumentale Stalinallee dort waren dafür das augenfälligste Beispiel. Dass West-Berlin bei diesem Wettbewerb der Systeme rasch bunter, aber auch wirrer wurde als der graue Teil im Osten, zeigen Gottfried Schenks Aufnahmen in „West-Berlin: Kiez und Subkultur 1975-1990“. Und spätestens, wenn man sich all diese Fotos von Kneipen und Läden, Trödelmärkten und Demonstrationen angesehen hat, ahnt man: So eine Stadt wie Berlin ist immer irgendwie unterwegs. PM

Berlin – 50er Jahre. 114 S., 120 Abb., 24.95 Euro, Edition Braus.

Kalender: Gar nicht mehr fremd 3!

Dieser Kalender, der hier schon zum dritten Mal erscheint, ist so gut, den kann man immer wieder empfehlen! Außerdem ist er ein wunderbares Geschenk – denn Weihnachten steht vor der Tür.

Dieser Kalender, der hier schon zum dritten Mal erscheint, ist so gut, den kann man immer wieder empfehlen! Außerdem ist er ein wunderbares Geschenk – denn Weihnachten steht vor der Tür.

Sie erinnern sich vielleicht: Die besten Rezepte, die Geflüchtete aus ihrer Heimat mitgebracht haben, sind in diesem Kalender zu finden.

Die ehrenamtlichen Initiatoren des Projektes helfen damit nicht nur den Geflüchteten – die Hälfte des Erlöses kommt der Flüchtlingshilfe Rellingen zugute, die andere Hälfte geht an „Ärzte ohne Grenzen“ – , sie haben sich auch selbst beschenkt, denn jetzt haben sie neue Lieblingsrezepte, zum Beispiel die Misin Wot, die gewürzten roten Linsen mit Ingwer, Knoblauch und der Gewürzmischung „Berbere“. Das Rezept hat der junge Maedn aus seiner Heimat Eritrea mitgebracht. Unbedingt nachkochen!

Elisabeth Bolle, Burgunde Uhlig: Angekommen – So schmeckt Heimat. Eine Kalender mit Rezepten von Geflüchteten. 14,90 Euro zu bestellen über kochkalender@posteo.de

Bilderbuch: Hoffnung

Im März 2020 schrieb die Amerikanerin Kitty O´Meara ein Gedicht, um sich und ihre Freunde in Zeiten von Pandemie und Klimakrise zu trösten. Sie veröffentlichte es bei Facebook – und wurde sofort überrannt von jubelnden Reaktionen aus der ganzen Welt. Andere Künstler nahmen ihr Gedicht von der Hoffnung auf eine bessere Welt zum Anlass, es zu vertonen oder in Tanz umzusetzen, eine Geschichte daraus zu machen oder, wie die Illustratoren Stefano di Cristofaro und Paul Pereda, ein Kinderbuch zu zeichnen. Das hat die Übersetzerin Jennifer Holleis jetzt liebevoll ins Deutsche übertragen: „Und die Menschen blieben zuhause“ – ein wunderbares Geschenk für Menschen zwischen (mindestens) 4 und 99.

Im März 2020 schrieb die Amerikanerin Kitty O´Meara ein Gedicht, um sich und ihre Freunde in Zeiten von Pandemie und Klimakrise zu trösten. Sie veröffentlichte es bei Facebook – und wurde sofort überrannt von jubelnden Reaktionen aus der ganzen Welt. Andere Künstler nahmen ihr Gedicht von der Hoffnung auf eine bessere Welt zum Anlass, es zu vertonen oder in Tanz umzusetzen, eine Geschichte daraus zu machen oder, wie die Illustratoren Stefano di Cristofaro und Paul Pereda, ein Kinderbuch zu zeichnen. Das hat die Übersetzerin Jennifer Holleis jetzt liebevoll ins Deutsche übertragen: „Und die Menschen blieben zuhause“ – ein wunderbares Geschenk für Menschen zwischen (mindestens) 4 und 99.

Kitty O´Meara: Und die Menschen blieben zuhause. 32 Seiten, 17,95 Euro, Goldblattverlag, Foto: Goldblattverlag

„Man nimmt sich selten Zeit, eine Blume wirklich zu sehen. Ich habe sie groß genug gemalt, damit andere sehen, was ich sehe.“ Das sagte die amerikanische Malerin Georgia O´Keeffe (1887 – 1986) bereits 1926, und dem Prinzip von Größe folgte sie in ihrem gesamten Werk, das etwa 2000 Arbeiten umfasst. Die Künstlerin war mit dem Fotografen Alfred Stieglitz (1864 – 1946) verheiratet, der sie sehr häufig porträtierte und ihre Entwicklung unterstützte.

„Man nimmt sich selten Zeit, eine Blume wirklich zu sehen. Ich habe sie groß genug gemalt, damit andere sehen, was ich sehe.“ Das sagte die amerikanische Malerin Georgia O´Keeffe (1887 – 1986) bereits 1926, und dem Prinzip von Größe folgte sie in ihrem gesamten Werk, das etwa 2000 Arbeiten umfasst. Die Künstlerin war mit dem Fotografen Alfred Stieglitz (1864 – 1946) verheiratet, der sie sehr häufig porträtierte und ihre Entwicklung unterstützte.

„Seit ich herausgefunden habe, dass ich nicht Mozart bin, ist mir alles wurscht.“

„Seit ich herausgefunden habe, dass ich nicht Mozart bin, ist mir alles wurscht.“ Peter Butschkow, der Berliner Zeichner, lebt und arbeitet in Nordfriesland und hat schon weit mehr als 2 Millionen Bücher, Kalender und unzählige Postkarten verkauft.

Peter Butschkow, der Berliner Zeichner, lebt und arbeitet in Nordfriesland und hat schon weit mehr als 2 Millionen Bücher, Kalender und unzählige Postkarten verkauft. Obwohl es vom Le Grand Quartier nicht weit zur Gare de l´Est und das 10. Arrondissement quirlig und voller Kneipen ist, bleibt es im Hotel schön ruhig. Die Zimmer sind alle um einen großen Innenhof angeordnet, in dem man bei entsprechenden Temperaturen auch frühstücken oder einen Drink nehmen kann.

Obwohl es vom Le Grand Quartier nicht weit zur Gare de l´Est und das 10. Arrondissement quirlig und voller Kneipen ist, bleibt es im Hotel schön ruhig. Die Zimmer sind alle um einen großen Innenhof angeordnet, in dem man bei entsprechenden Temperaturen auch frühstücken oder einen Drink nehmen kann. Die ganz große Kunst, so ein gängiges (Vor)Urteil, gibt es nur von Männern! Wirklich? Und wenn es großartige Künstlerinnen gab und gibt, warum weiß man so wenig über sie? In der Einführung des Kompendiums „Große Kunst von Frauen“ beschreibt die britische Kunstwissenschaftlerin Rebecca Morrill die vielen Hemmnisse, die Frauen jahrhundertelang von der Kunst fernhielten, angefangen von Verboten, Kunstschulen zu besuchen und Akte zu zeichnen. Aktzeichnen gehört aber zu den wichtigsten Fertigkeiten, die ein großer Maler lernen muss.

Die ganz große Kunst, so ein gängiges (Vor)Urteil, gibt es nur von Männern! Wirklich? Und wenn es großartige Künstlerinnen gab und gibt, warum weiß man so wenig über sie? In der Einführung des Kompendiums „Große Kunst von Frauen“ beschreibt die britische Kunstwissenschaftlerin Rebecca Morrill die vielen Hemmnisse, die Frauen jahrhundertelang von der Kunst fernhielten, angefangen von Verboten, Kunstschulen zu besuchen und Akte zu zeichnen. Aktzeichnen gehört aber zu den wichtigsten Fertigkeiten, die ein großer Maler lernen muss. Berühmt geworden sind natürlich Frida Kahlo und Meret Oppenheim, vielleicht noch Lee Miller und Toyen. Aber die meisten weiblichen Surrealisten sind fast unbekannt geblieben, denn lange galten sie eher als Modell oder Muse und nicht als gleichberechtigte Künstlerin.

Berühmt geworden sind natürlich Frida Kahlo und Meret Oppenheim, vielleicht noch Lee Miller und Toyen. Aber die meisten weiblichen Surrealisten sind fast unbekannt geblieben, denn lange galten sie eher als Modell oder Muse und nicht als gleichberechtigte Künstlerin.

Der wohl wichtigsten Surrealistin, der Mexikanerin Frida Kahlo, sind dieses Jahr gleich zwei neue Bücher gewidmet: Die detaillierte Biografie der Autorin Christina Burrus mit guten Abbildungen ihrer Werke und zahlreichen auch privaten Fotos und der herrlich bunte Band „Fridas Kleider“ mit vielen der farbenfrohen, fantasievollen Outfits der Künstlerin. Im Vorwort dieses Bandes schreibt Elke Heidenreich: „Die Kleider offenbaren uns eine sehr bewusste, von sicherem Geschmack gelenkte Frau, die einen unbestechlichen Blick für Schönheit, Qualität und – bei allem gelebten Feminismus – für eine warme, sinnliche Weiblichkeit hatte.“ Einfach wundervoll!

Der wohl wichtigsten Surrealistin, der Mexikanerin Frida Kahlo, sind dieses Jahr gleich zwei neue Bücher gewidmet: Die detaillierte Biografie der Autorin Christina Burrus mit guten Abbildungen ihrer Werke und zahlreichen auch privaten Fotos und der herrlich bunte Band „Fridas Kleider“ mit vielen der farbenfrohen, fantasievollen Outfits der Künstlerin. Im Vorwort dieses Bandes schreibt Elke Heidenreich: „Die Kleider offenbaren uns eine sehr bewusste, von sicherem Geschmack gelenkte Frau, die einen unbestechlichen Blick für Schönheit, Qualität und – bei allem gelebten Feminismus – für eine warme, sinnliche Weiblichkeit hatte.“ Einfach wundervoll! Gerade mal 37 Bilder werden ihm mittlerweile zugeschrieben, doch dieses schmale Werk genügte, um ihm einen Platz unter den Großen der europäischen Malerei zu sichern: So delikat und diskret und zugleich eindringlich wie Jan Vermeer hat kaum ein anderer Künstler die Leinwand mit Genrebildern und vor allem Frauenporträts gefüllt. Begonnen hatte der 1632 in Delft geborene Flame mit Historienbildern und Stadtansichten, ehe er sich um 1656 zu dem Motivwechsel entschloss, der seinen Nachruhm begründete. So ist das 1665 vollendete „Mädchen mit dem Perlenohrgehänge“ bis heute sein populärstes Werk, gefolgt von so sorgfältig komponierten Werken wie dem „Schlafenden Mädchen“ oder der „Briefleserin am offenen Fenster“. Dieses um 1657 entstandene Gemälde steht derzeit im Mittelpunkt der Dresdner Ausstellung „Johannes Vermeer. Vom Innehalten“, denn auf dem Bild wurde in aufwendiger Feinarbeit ein vor vielen Jahren übermalter Cupido wieder freigelegt. Insgesamt 10 Werke des Meisters (und 50 seiner Zeitgenossen) sind bis zum 2. Januar in der Gemäldegalerie zu sehen – wer den Besuch nicht schafft, ist mit diesem informativen Katalog gut bedient. PM

Gerade mal 37 Bilder werden ihm mittlerweile zugeschrieben, doch dieses schmale Werk genügte, um ihm einen Platz unter den Großen der europäischen Malerei zu sichern: So delikat und diskret und zugleich eindringlich wie Jan Vermeer hat kaum ein anderer Künstler die Leinwand mit Genrebildern und vor allem Frauenporträts gefüllt. Begonnen hatte der 1632 in Delft geborene Flame mit Historienbildern und Stadtansichten, ehe er sich um 1656 zu dem Motivwechsel entschloss, der seinen Nachruhm begründete. So ist das 1665 vollendete „Mädchen mit dem Perlenohrgehänge“ bis heute sein populärstes Werk, gefolgt von so sorgfältig komponierten Werken wie dem „Schlafenden Mädchen“ oder der „Briefleserin am offenen Fenster“. Dieses um 1657 entstandene Gemälde steht derzeit im Mittelpunkt der Dresdner Ausstellung „Johannes Vermeer. Vom Innehalten“, denn auf dem Bild wurde in aufwendiger Feinarbeit ein vor vielen Jahren übermalter Cupido wieder freigelegt. Insgesamt 10 Werke des Meisters (und 50 seiner Zeitgenossen) sind bis zum 2. Januar in der Gemäldegalerie zu sehen – wer den Besuch nicht schafft, ist mit diesem informativen Katalog gut bedient. PM Was haben sie nicht alles eingepackt: den Berliner Reichstag und einen Küstenstreifen bei Sydney, Parkwege in Kansas City und eine Gruppe von 178 Bäumen in Riehen bei Basel. Daneben umsäumten sie 11 Inseln vor Florida mit rosa Kunststoffgewebe, spannten einen gewaltigen Vorhang durch ein Tal in den Rocky Mountains und errichteten in Kalifornien einen fast 40 Kilometer langen Zaun, der im Pazifik endete. Doch es ging auch durchaus ein paar Nummern kleiner, wie eine Ausstellung von Jeanne-Claude und Christo im Pariser Centre Pompidou dokumentierte, die kurz nach seinem Tod 2020 eröffnet wurde (seine Frau starb bereits 2009) und mit einer Fülle von Zeichnungen, Fotos und Objekten belegte, wie vielfältig das Werk des Paares ist: Schuhe wurden ebenso verschnürt wie Metallstangen oder Verkehrszeichen. Entstanden sind alle diese Arbeiten zwischen 1958 bis 1964 in Paris, jener Stadt, in der vor kurzem das letzte große Christo-Projekt zu bewundern war: der verhüllte Arc de Triomphe. Und siehe da – erste Studien zu diesem Unternehmen finden sich bereits in diesem ansehnlichen Katalog. PM

Was haben sie nicht alles eingepackt: den Berliner Reichstag und einen Küstenstreifen bei Sydney, Parkwege in Kansas City und eine Gruppe von 178 Bäumen in Riehen bei Basel. Daneben umsäumten sie 11 Inseln vor Florida mit rosa Kunststoffgewebe, spannten einen gewaltigen Vorhang durch ein Tal in den Rocky Mountains und errichteten in Kalifornien einen fast 40 Kilometer langen Zaun, der im Pazifik endete. Doch es ging auch durchaus ein paar Nummern kleiner, wie eine Ausstellung von Jeanne-Claude und Christo im Pariser Centre Pompidou dokumentierte, die kurz nach seinem Tod 2020 eröffnet wurde (seine Frau starb bereits 2009) und mit einer Fülle von Zeichnungen, Fotos und Objekten belegte, wie vielfältig das Werk des Paares ist: Schuhe wurden ebenso verschnürt wie Metallstangen oder Verkehrszeichen. Entstanden sind alle diese Arbeiten zwischen 1958 bis 1964 in Paris, jener Stadt, in der vor kurzem das letzte große Christo-Projekt zu bewundern war: der verhüllte Arc de Triomphe. Und siehe da – erste Studien zu diesem Unternehmen finden sich bereits in diesem ansehnlichen Katalog. PM Im Schweriner Kunstmuseum hat sich Lothar Schirmer in ein Nashorn verliebt, es heißt Clara und wurde 1749 von Jean-Baptiste Oudry in Lebensgröße auf eine Leinwand gemalt. Umgehend beschloss der Kunstbuch-Verleger, eine „Bildgeschichte der Tierwelt“ herauszugeben.

Im Schweriner Kunstmuseum hat sich Lothar Schirmer in ein Nashorn verliebt, es heißt Clara und wurde 1749 von Jean-Baptiste Oudry in Lebensgröße auf eine Leinwand gemalt. Umgehend beschloss der Kunstbuch-Verleger, eine „Bildgeschichte der Tierwelt“ herauszugeben. Auch ein Kölner Kunstbuchverleger hat die Corona-Zeit genutzt, um ein lange geplantes Vorhaben umzusetzen: Zusammen mit dem Direktor des Kölner Museumsdienstes Matthias Hamann hat Michael Wienand ein beeindruckendes Kaleidoskop mit Schätzen aus der Rheinmetropole vorgelegt. Über 250 Zeugnisse aus Kunst, Kultur und Alltagsleben erzählen von der 2000-jährigen Geschichte der Domstadt – dicht aneinandergereiht, großzügig bebildert und kenntnisreich kommentiert.

Auch ein Kölner Kunstbuchverleger hat die Corona-Zeit genutzt, um ein lange geplantes Vorhaben umzusetzen: Zusammen mit dem Direktor des Kölner Museumsdienstes Matthias Hamann hat Michael Wienand ein beeindruckendes Kaleidoskop mit Schätzen aus der Rheinmetropole vorgelegt. Über 250 Zeugnisse aus Kunst, Kultur und Alltagsleben erzählen von der 2000-jährigen Geschichte der Domstadt – dicht aneinandergereiht, großzügig bebildert und kenntnisreich kommentiert. Nach 1918, nach dem Ende des Ersten Weltkriegs, wurde (fast) alles anders. Nicht nur in Politik, Gesellschaft und Wirtschaft, nein, auch in der Kultur standen die Zeichen auf Veränderung. Und dabei erlebte vor allem eine Disziplin eine geradezu spektakuläre Karriere: die Fotografie. Nach zu verfolgen in diesem Katalog zu einer Ausstellung, die vergangenen Sommer in Frankfurt gezeigt wurde: „Neu Sehen“ belegte mit rund 100 Aufnahmen, wie das noch relativ junge Medium innerhalb von zwei Jahrzehnten vor allem dank neuer Technik immer neue Motive und Blickwinkel entdeckte. Ob Reportage oder Reklame, Porträt oder Propaganda – die Kamera war unermüdlich auf der Suche nach ungewöhnlichen, nie zuvor gekannten An- und Einsichten. Und dass die Fotografie auf diese Weise zur dominierenden Bildsprache des 20. Jahrhunderts wurde, hier wird es aufs Anschaulichste dokumentiert. PM

Nach 1918, nach dem Ende des Ersten Weltkriegs, wurde (fast) alles anders. Nicht nur in Politik, Gesellschaft und Wirtschaft, nein, auch in der Kultur standen die Zeichen auf Veränderung. Und dabei erlebte vor allem eine Disziplin eine geradezu spektakuläre Karriere: die Fotografie. Nach zu verfolgen in diesem Katalog zu einer Ausstellung, die vergangenen Sommer in Frankfurt gezeigt wurde: „Neu Sehen“ belegte mit rund 100 Aufnahmen, wie das noch relativ junge Medium innerhalb von zwei Jahrzehnten vor allem dank neuer Technik immer neue Motive und Blickwinkel entdeckte. Ob Reportage oder Reklame, Porträt oder Propaganda – die Kamera war unermüdlich auf der Suche nach ungewöhnlichen, nie zuvor gekannten An- und Einsichten. Und dass die Fotografie auf diese Weise zur dominierenden Bildsprache des 20. Jahrhunderts wurde, hier wird es aufs Anschaulichste dokumentiert. PM Berlin ist dazu verdammt, immer nur zu werden und niemals zu sein, befand der Kulturkritiker Karl Scheffler im Jahre 1910. Ob das harsche Urteil auch für die Zeit danach gilt, lässt sich diesen Herbst etwa an zwei neuen Fotobänden überprüfen: „Berlin – 50er Jahre“ dokumentiert, wie die im Krieg schwer zerstörte und alsbald in vier Sektoren aufgeteilte Stadt einen Neuanfang anging. Überall wurde auf- und weggeräumt, Baugerüste wurden hochgezogen, und sogar ein wenig Luxus tauchte im Stadtbild auf.

Berlin ist dazu verdammt, immer nur zu werden und niemals zu sein, befand der Kulturkritiker Karl Scheffler im Jahre 1910. Ob das harsche Urteil auch für die Zeit danach gilt, lässt sich diesen Herbst etwa an zwei neuen Fotobänden überprüfen: „Berlin – 50er Jahre“ dokumentiert, wie die im Krieg schwer zerstörte und alsbald in vier Sektoren aufgeteilte Stadt einen Neuanfang anging. Überall wurde auf- und weggeräumt, Baugerüste wurden hochgezogen, und sogar ein wenig Luxus tauchte im Stadtbild auf.  Doch West und Ost entwickelten sich immer mehr auseinander – der glitzernde Kudamm hier und die monumentale Stalinallee dort waren dafür das augenfälligste Beispiel. Dass West-Berlin bei diesem Wettbewerb der Systeme rasch bunter, aber auch wirrer wurde als der graue Teil im Osten, zeigen Gottfried Schenks Aufnahmen in „West-Berlin: Kiez und Subkultur 1975-1990“. Und spätestens, wenn man sich all diese Fotos von Kneipen und Läden, Trödelmärkten und Demonstrationen angesehen hat, ahnt man: So eine Stadt wie Berlin ist immer irgendwie unterwegs. PM

Doch West und Ost entwickelten sich immer mehr auseinander – der glitzernde Kudamm hier und die monumentale Stalinallee dort waren dafür das augenfälligste Beispiel. Dass West-Berlin bei diesem Wettbewerb der Systeme rasch bunter, aber auch wirrer wurde als der graue Teil im Osten, zeigen Gottfried Schenks Aufnahmen in „West-Berlin: Kiez und Subkultur 1975-1990“. Und spätestens, wenn man sich all diese Fotos von Kneipen und Läden, Trödelmärkten und Demonstrationen angesehen hat, ahnt man: So eine Stadt wie Berlin ist immer irgendwie unterwegs. PM Dieser Kalender, der hier schon zum dritten Mal erscheint, ist so gut, den kann man immer wieder empfehlen! Außerdem ist er ein wunderbares Geschenk – denn Weihnachten steht vor der Tür.

Dieser Kalender, der hier schon zum dritten Mal erscheint, ist so gut, den kann man immer wieder empfehlen! Außerdem ist er ein wunderbares Geschenk – denn Weihnachten steht vor der Tür. Im März 2020 schrieb die Amerikanerin Kitty O´Meara ein Gedicht, um sich und ihre Freunde in Zeiten von Pandemie und Klimakrise zu trösten. Sie veröffentlichte es bei Facebook – und wurde sofort überrannt von jubelnden Reaktionen aus der ganzen Welt. Andere Künstler nahmen ihr Gedicht von der Hoffnung auf eine bessere Welt zum Anlass, es zu vertonen oder in Tanz umzusetzen, eine Geschichte daraus zu machen oder, wie die Illustratoren Stefano di Cristofaro und Paul Pereda, ein Kinderbuch zu zeichnen. Das hat die Übersetzerin Jennifer Holleis jetzt liebevoll ins Deutsche übertragen: „Und die Menschen blieben zuhause“ – ein wunderbares Geschenk für Menschen zwischen (mindestens) 4 und 99.

Im März 2020 schrieb die Amerikanerin Kitty O´Meara ein Gedicht, um sich und ihre Freunde in Zeiten von Pandemie und Klimakrise zu trösten. Sie veröffentlichte es bei Facebook – und wurde sofort überrannt von jubelnden Reaktionen aus der ganzen Welt. Andere Künstler nahmen ihr Gedicht von der Hoffnung auf eine bessere Welt zum Anlass, es zu vertonen oder in Tanz umzusetzen, eine Geschichte daraus zu machen oder, wie die Illustratoren Stefano di Cristofaro und Paul Pereda, ein Kinderbuch zu zeichnen. Das hat die Übersetzerin Jennifer Holleis jetzt liebevoll ins Deutsche übertragen: „Und die Menschen blieben zuhause“ – ein wunderbares Geschenk für Menschen zwischen (mindestens) 4 und 99. Er hat ein gewaltiges Werk hinterlassen, der Architekt, Designer, Ausstellungsmacher und Hochschullehrer Josef Hoffmann (1870 bis 1956), und so kann das Wiener MaK jetzt fast 1000 seiner Objekte zeigen. In 20 Kapiteln lernt man zum Beispiel seine erste große Architektur kennen, das Sanatorium in Purkersdorf, unterschiedliche Wohnungseinrichtungen, von ihm gestaltete Alltagsgegenstände wie Möbel, Geschirr und sogar Mode. Hoffmann stammte aus Mähren in Österreich-Ungarn, studierte in Wien, lebte und baute ein Jahr lang in Italien, war 1897 Mitbegründer der Wiener Secession, 1903 der Wiener Werkstätten, 1907 des Deutschen Werkbundes und 1912 des Österreichischen Werkbundes: Ein Großmeister seiner Zunft, den man jetzt neu entdecken kann.

Er hat ein gewaltiges Werk hinterlassen, der Architekt, Designer, Ausstellungsmacher und Hochschullehrer Josef Hoffmann (1870 bis 1956), und so kann das Wiener MaK jetzt fast 1000 seiner Objekte zeigen. In 20 Kapiteln lernt man zum Beispiel seine erste große Architektur kennen, das Sanatorium in Purkersdorf, unterschiedliche Wohnungseinrichtungen, von ihm gestaltete Alltagsgegenstände wie Möbel, Geschirr und sogar Mode. Hoffmann stammte aus Mähren in Österreich-Ungarn, studierte in Wien, lebte und baute ein Jahr lang in Italien, war 1897 Mitbegründer der Wiener Secession, 1903 der Wiener Werkstätten, 1907 des Deutschen Werkbundes und 1912 des Österreichischen Werkbundes: Ein Großmeister seiner Zunft, den man jetzt neu entdecken kann.

„Den Klimawandel zu bekämpfen wird die große Herausforderung der kommenden Jahrzehnte sein. Da reicht es nicht zu sagen: Es wird entweder schlimm oder nicht ganz schlimm. Es müsste heißen: „I have a dream.“ Wir denken unsere Welt noch einmal anders und neu.“

„Den Klimawandel zu bekämpfen wird die große Herausforderung der kommenden Jahrzehnte sein. Da reicht es nicht zu sagen: Es wird entweder schlimm oder nicht ganz schlimm. Es müsste heißen: „I have a dream.“ Wir denken unsere Welt noch einmal anders und neu.“ Peter Butschkow, der Berliner Zeichner, lebt und arbeitet in Nordfriesland und hat schon weit mehr als 2 Millionen Bücher, Kalender und unzählige Postkarten verkauft.

Peter Butschkow, der Berliner Zeichner, lebt und arbeitet in Nordfriesland und hat schon weit mehr als 2 Millionen Bücher, Kalender und unzählige Postkarten verkauft. Wer Nantes besucht, die sechstgrößte Stadt Frankreichs am Rande der Bretagne, der wird sicher das letzte Loire-Schloss vor dem Ozean, das Château des ducs de Bretagne, und im Hafen der Stadt „Les Machines de L’ile“, von Jules Verne inspirierte, übergroße mechanische Tiere und Puppen, anschauen. Ein guter Ausgangspunkt dafür ist das elegante Hotel Mercure mitten im Zentrum, in dem es ein gutes Restaurant, eine schicke Bar, einen Fitnessraum und Konferenzräume gibt. Zimmer und Bäder sind praktisch und in schönen Farben eingerichtet, und eine Garage gibt es auch. DZ ab ca 80 Euro.

Wer Nantes besucht, die sechstgrößte Stadt Frankreichs am Rande der Bretagne, der wird sicher das letzte Loire-Schloss vor dem Ozean, das Château des ducs de Bretagne, und im Hafen der Stadt „Les Machines de L’ile“, von Jules Verne inspirierte, übergroße mechanische Tiere und Puppen, anschauen. Ein guter Ausgangspunkt dafür ist das elegante Hotel Mercure mitten im Zentrum, in dem es ein gutes Restaurant, eine schicke Bar, einen Fitnessraum und Konferenzräume gibt. Zimmer und Bäder sind praktisch und in schönen Farben eingerichtet, und eine Garage gibt es auch. DZ ab ca 80 Euro.  In Mexiko erzählt man sich die Sage vom Weihnachtsstern, dessen grüne Blätter Heiligabend über der Krippe plötzlich rot leuchteten, in der Ukraine kennen viele die Geschichte vom Handschuh, in dem sich alle Tiere gleichzeitig wärmen, und in Polen weiß man von einem Schneider, der „Mond“ (der hier weiblich ist) einen weichen Mantel näht. Achtzehn Märchen, Sagen und Fabeln aus aller Welt hat die britische Autorin Dawn Casey für dieses Buch neu aufgeschrieben. Mit dabei ist auch der Nussknacker von E.T.A. Hoffmann und die Schneekönigin von Hans Christian Andersen. Die Illustratorin Zanna Goldhawk steuerte wunderschöne, farbenfrohe Zeichnungen bei.

In Mexiko erzählt man sich die Sage vom Weihnachtsstern, dessen grüne Blätter Heiligabend über der Krippe plötzlich rot leuchteten, in der Ukraine kennen viele die Geschichte vom Handschuh, in dem sich alle Tiere gleichzeitig wärmen, und in Polen weiß man von einem Schneider, der „Mond“ (der hier weiblich ist) einen weichen Mantel näht. Achtzehn Märchen, Sagen und Fabeln aus aller Welt hat die britische Autorin Dawn Casey für dieses Buch neu aufgeschrieben. Mit dabei ist auch der Nussknacker von E.T.A. Hoffmann und die Schneekönigin von Hans Christian Andersen. Die Illustratorin Zanna Goldhawk steuerte wunderschöne, farbenfrohe Zeichnungen bei. Wie fühlt sich Flucht an? Wie erträgt man Fußmärsche durch mehrere Länder? Wieviel Angst kann man aushalten auf winzigen Booten dichtgedrängt auf offenem Meer? Wie ist es, in einem fremden Land kein Wort zu verstehen und überall Ablehnung zu erleben? Und warum will keiner diese Geschichten hören?

Wie fühlt sich Flucht an? Wie erträgt man Fußmärsche durch mehrere Länder? Wieviel Angst kann man aushalten auf winzigen Booten dichtgedrängt auf offenem Meer? Wie ist es, in einem fremden Land kein Wort zu verstehen und überall Ablehnung zu erleben? Und warum will keiner diese Geschichten hören?